Violati nella loro intimità, forzati a conoscere prematuramente una realtà che avrebbero dovuto scoprire a tempo debito nel dono reciproco consapevole, costretti a vivere in modo distorto questa realtà così preziosa che è la sessualità. Questo è il volto di coloro che in questo uragano mediatico sono stati lasciati nell' ombra: i bambini e gli adolescenti vittime degli abusi sessuali commessi da parte del clero cattolico.

Si è osservata infatti a livello mediatico una tendenza a preoccuparsi prevalentemente del danno che scandali simili avrebbero potuto causare alla Chiesa.Il risultato è stato che l'unico legittimo “interesse” che sia dovere della stessa Chiesa tutelare, ossia il rispetto della Giustizia e della dignità della persona, è stato sacrificato a meri calcoli politici e ad una timorosa apologetica fine a se stessa. Come altro valutare infatti la tendenza a mettere davanti a tutto la difesa dell'immagine, in particolare di quella del Pontefice? E soprattutto quali fattori hanno portato a questa gravissima miopia? La più ovvia, e allo stesso tempo la più terribile, delle cause che hanno generato la colpa prima e l'omertà poi è un'evidente debolezza nel senso di responsabilità morale (quella responsabilità morale che ci impone di non recare danno al nostro prossimo) e civica (quella responsabilità civica che ci impone di denunciare chiunque commetta ingiustizia senza tenere in considerazione i nostri interessi privati) dei colpevoli e di coloro che hanno scelto di coprirli.

In secondo luogo, questa scelta è frutto di una secolare tendenza a fraintendere gli scopi propri e legittimi della Chiesa Cattolica e finanche, diremmo, la sua stessa ragion d'essere.

La Chiesa Cattolica non è una società per azioni. Tra i suoi doveri non rientrano il tutelare a tutti i costi, anche a torto, gli interessi di alcuni azionisti. La Chiesa non è neppure un partito politico. La cura della sua immagine mediatica per non perdere potenziali elettori dovrebbe quindi esserle estranea o venire considerata quantomeno un fine secondario.

La Chiesa Cattolica Cristiana è una comunità religiosa.

Suo unico senso e scopo è farsi testimone di un messaggio. Principi di quel messaggio sono virtù quali la giustizia, la compassione, l'umiltà e la mitezza. Una gestione dell'autorità ecclesiastica in modo non solo difforme, ma anche profondamente contraddittorio tali principi, è qualcosa che tradisce profondamente la ragione d'essere della Chiesa.

Riguardo il timore che scandali pubblici e lo sfruttamento mediatico degli eventi – da molti operato spesso non solo per voglia di giustizia, ma anche con la finalità di screditare e combattere una Chiesa per vari e non sempre legittimi motivi odiata – potessero infangare l'immagine della Chiesa e essere usati a pretesto per danneggiare la diffusione della stessa religione cristiana, i fatti parlano da sé. Si è visto quanto ha giovato alla reputazione della Chiesa una politica di copertura a oltranza. Col senno di poi sarebbe stato forse meglio ammettere l'esistenza di un problema e dimostrare con i fatti, e nella più totale trasparenza, di volerlo affrontare con tutte le proprie forze. Ma soprattutto sarebbe stato più giusto nei confronti tanto delle vittime quanto della comunità dei fedeli.

Infatti è anche nei riguardi dei fedeli che le autorità coinvolte hanno commesso un torto. Il torto di pensare, forse, più in termini di casta che in termini di Comunità. L'idea che un problema simile debba essere affrontato a porte chiuse unicamente dai vertici del Vaticano è figlia della concezione fallace e dannosa per cui l' unica Chiesa che “conta”, l'unica Chiesa con voce in capitolo nelle questioni di vitale importanza, è quella delle Gerarchie. Le stesse gerarchie che hanno dimenticato, forse, che nel loro operato non solo sono responsabili “dei” fedeli, ma sono anche responsabili “verso” i fedeli – parte integrante, e non certo secondaria, della Chiesa.

Appare doveroso quindi, da parte di noi Chiesa Cattolica, un esame di coscienza. Ancor di più perchè tra le cause della pedofilia c'è, probabilmente, un errato sviluppo della sfera sessuale e affettiva, forse anche per colpa della cattiva educazione sessuale operata nei seminari e nelle comunità in cui i responsabili degli abusi sono cresciuti. In che modo infatti nella loro infanzia e adolescenza queste persone hanno sentito parlare del sesso? In che modo gli è stato insegnato a gestire le proprie pulsioni? Non è un segreto per nessuno il fatto che il rapporto tra i cristiani e il sesso non sia stato certo tutto rose e fiori.

Rinnovare profondamente il modo in cui si educa alla sessualità, ma prima di tutto il modo in cui la si concepisce e la si vive, deve essere una priorità a cui il cristiano non deve in alcun modo rinunciare, per eliminare alla base l'esistenza di tali comportamenti disonorevoli e forieri di vergogna per la Chiesa tutta.

di Pietro lo Re e Aaron Allegra

" Un difetto di forza, di vita, di quello che chiamiamo cuore "

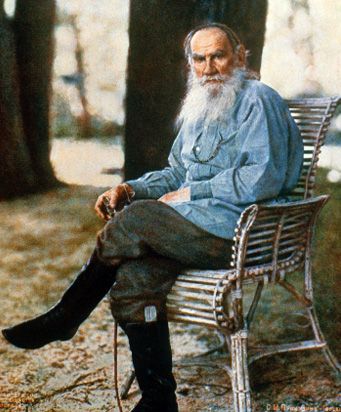

"Kostantin Lévin guardava al fratello come a un uomo di enorme intelligenza e istruzione, nobile nel significato più alto di questa parola e dotato anche della facoltà di agire per il bene generale. Ma nel profondo dell'animo suo, quanto più diventava maturo e conosceva da vicino suo fratello, tanto più spesso gli veniva in mente che questa facoltà di agire per il bene generale di cui egli si sentiva affatto privo, forse non era neppure un pregio, ma, al contrario, un difetto di qualche cosa, non un difetto di buoni, onesti, nobili desideri e gusti, ma un difetto di forza, di vita, di quello che chiamano cuore, di quella tendenza che costringe l'uomo, fra tutte le innumerevoli vie della vita che gli si presentano, a sceglierne una e a desiderar questa sola. Quanto più imparava a conoscere il fratello, tanto più notava che e Serghjéj Ivanovic' [suo fratello ndr.] e molti altri che agivano per il bene generale non erano stati portati dal cuore a quest'amore per il bene generale, ma con l'intelligenza avevano giudicato che occuparsi di questo era bene, e solo perciò se n'erano occupati."

Anna Karenina - Lev N. Tostoj, pag 365-366.

Kostantin Lèvin importante mattone di "Anna Karenina", disegnato poco prima dal fratello come "[..] un intelligenza, sia pure abbastanza veloce, ma tuttavia sottomessa alle impressioni del momento e perciò pierna di contraddizioni." viene adesso fatto carico d'avvertire seppure in modo rozzo che persino la cura del bene (comune) possa essere svilita della macanza di amore.

Ma per come (miratamente) è ritagliato il pezzo, sembra che Tostoj ci voglia proporre ad una difettosa cura del bene un'alternativa prettamente sentimentale, ad appannaggio dei fortunati che hanno un cuore intelligente.

C'è qualcosa che stride nel condannar chi per leggittime e adeguate ragioni purtroppo per lui non "portate dal cuore", decide di curar il bene comune?

La risposta ce la regala lo stesso Lévin poco dopo.

Continua a: "Un difetto di forza, di vita, di quello che chiamiamo cuore" - 2°

Continua a: "Un difetto di forza, di vita, di quello che chiamiamo cuore" - 2°

Gabriele Pergola

cfr. Anna Karenina - Lev N. Tostoj, pag 365-366. traduzione di Leone Gunzburg, editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli. 2006

Avrete notato tutti che da circa una settimana è presente un nuovo banner nella colonna destra del sito: il Tagliaverba.

Il TagliaVerba è la nostra prima rubrica, per ora con scadenza bisettimanale, ed è incentrata essenzialmente sulle citazioni. Frasi celebri, aforismi, brevi teorizzazioni, poesie: tutto quanto può aiutare a comprendere la nostra immagine del mondo, e possibilmente a spiegare l'attualità, rientra nel nostro campo di scelta. Ai pezzi "ritagliati" seguirà sempre un breve commento degli Autori del blog, o una sintetica riflessione.

Abbiamo anche ritoccato leggermente la veste grafica e caratterizzato meglio i link e i collegamenti alle diverse sezioni del sito. Inoltre oggi abbiamo inaugurato la sezione "Approfondimenti", ovviamente dedicata ai saggi degli Autori del blog che non siano catalogabili, per via di una particolare complessità o lunghezza, tra i comuni e più "leggeri" Articoli; l' approfondimento di oggi è la prima parte di un breve excursus sulla storia della Filosofia della Mente da Cartesio ai giorni nostri. Ci auguriamo che lo troviate di vostro gradimento.

Alcuni prossimi aggiornamenti:

[Leggi...]

Il TagliaVerba è la nostra prima rubrica, per ora con scadenza bisettimanale, ed è incentrata essenzialmente sulle citazioni. Frasi celebri, aforismi, brevi teorizzazioni, poesie: tutto quanto può aiutare a comprendere la nostra immagine del mondo, e possibilmente a spiegare l'attualità, rientra nel nostro campo di scelta. Ai pezzi "ritagliati" seguirà sempre un breve commento degli Autori del blog, o una sintetica riflessione.

Abbiamo anche ritoccato leggermente la veste grafica e caratterizzato meglio i link e i collegamenti alle diverse sezioni del sito. Inoltre oggi abbiamo inaugurato la sezione "Approfondimenti", ovviamente dedicata ai saggi degli Autori del blog che non siano catalogabili, per via di una particolare complessità o lunghezza, tra i comuni e più "leggeri" Articoli; l' approfondimento di oggi è la prima parte di un breve excursus sulla storia della Filosofia della Mente da Cartesio ai giorni nostri. Ci auguriamo che lo troviate di vostro gradimento.

Alcuni prossimi aggiornamenti:

- Modifiche ai colori ed alla veste grafica

- Perfezionamento della sezione "Cos'è Attrito": presentazione più accurata

- Nuovo logo

- Pubblicazione di un saggio in tre parti sulla "questione democrazia"

lo Staff

Il rapporto tra mente, corpo e realtà esterna: da Cartesio a Kant

di Aaron Allegra.

Da sempre, lo studio del rapporto tra mente, corpo e realtà esterna è un argomento centrale di ogni

visione che voglia fornire una concezione completa dell’uomo.

Nel corso dei secoli i vari filosofi il cui interesse è stato catturato dalle incertezze e dalle oscurità di

questa zona d’ombra del reale sono giunti agli esiti più disparati, esiti su cui ha influito certamente

la differenza di temperamento, di esperienze e di personalità di chi di volta in volta si dedicava

all’analisi della struttura di questi rapporti.

Ma, pur nella grande varietà delle innumerevoli risposte filosofiche che i secoli ci hanno

tramandato, si possono individuare - sia pure all’interno dell’irriducibile differenziazione delle

singole visioni – delle correnti di pensiero ben delineate nelle loro linee portanti.

Nel corso del Medioevo e del Rinascimento, dopo la grande ricchezza e varietà filosofica dell’età

greco-romana, sono essenzialmente due le visioni a dividersi la supremazia dell’immaginario

collettivo, senza che nessuna delle due riesca a prevalere nettamente sull’altra se non per brevi

periodi temporali: anzi, esse spesso finiranno per intrecciarsi fecondamente, dando luogo ad esiti

originali e spesso produttivi. Sono il filone aristotelico (di cui si diffondono diverse interpretazioni

che, in merito all’anima, sono spesso in contrasto tra loro), e quello platonico e neoplatonico.

Se la corrente aristotelica spazia dalla visione tomistica dell’anima come forma del corpo a quella

dei filosofi arabi - decisamente più materialisti - la presenza e la diffusione della Chiesa Cattolica,

in cui la teologia tomistica aveva particolare forza, non dà modo al platonismo di spingersi verso

posizioni di estrema e netta separazione della mente dal corpo, né di un totale disprezzo della sfera

corporale dell’uomo. La visione complessiva sulla natura dell’uomo di quel periodo presenta una

distinzione tra le due sfere, quella mentale-spirituale e quella corporea, ma senza che esse arrivino

ad essere due principi completamente contrapposti e separati, come saranno ritenuti invece

all’inizio della modernità. L’unità sostanziale dell’uomo non viene in fondo messa in discussione e,

sebbene nel corso del tempo si siano presentati spesso degli estremismi in un senso e nell’altro, la

persona è vista come un sinolo indivisibile di anima e corpo.

Nella modernità avviene una svolta decisiva, nel segno del conflitto e della separazione tra questi

due aspetti del reale. Con Cartesio si presenta una scissione, che non è solo la scissione tra i principi

che si presume compongano l’uomo nella sua interezza, ma è anche e di conseguenza la rottura del

rapporto primitivo e ingenuo tra l’uomo e il mondo esterno.

Se prima, infatti, la visione metafisica tradizionale, sotto l’influsso del tomismo, riteneva che

l’esperienza della realtà fosse qualcosa di immediato, ora ogni pretesa conoscitiva dell’uomo viene

messa in discussione dalle fondamenta. La mente dell’uomo non è più capace di far presa in modo

spontaneo e privo di filtri sul mondo esterno. Anzi, più precisamente ancora l’uomo, in quanto

essere pensante, cessa totalmente di essere parte della natura. Il principio pensante viene inserito

nella realtà materiale dall’esterno, e ne resta sempre profondamente separato. Ciò avrà esiti per certi

versi disastrosi, i cui effetti sono visibili oggi più che mai. Questo scarto non avrà effetti nefasti solo

in metafisica e nelle visioni antropologiche, ma avrà conseguenze importanti anche nel campo della

morale, dove regneranno per secoli filosofie dell’indiscriminato diritto di dominio dell’uomo sul

mondo naturale e materiale: filosofie, per dirla con termini moderni, della “volontà di potenza”.

Bisogna ripetere che noi non intendiamo affatto affermare che lo sviluppo delle differenti tendenze

prese in esame sia avvenuto linearmente nel modo in cui noi lo abbiamo sopra descritto, né

tantomeno che esse esauriscano il campo delle proposte filosofiche medioevali e della prima

modernità. Ci stiamo limitando a prendere in esame alcune delle correnti che riteniamo di

particolare rilevanza per i loro effetti sul mondo moderno, peraltro con una schematizzazione che

sia per la nostra formazione tutt’altro che completa ed enciclopedica, sia per la natura stessa di uno

schema di questo tipo, lascia evidentemente fuori dalla nostra analisi molti aspetti senza dubbio

importanti delle correnti di pensiero e del tema argomento di questo studio.

Chiarito questo, è bene riprendere le fila del nostro discorso.

Esclusa la sfera della soggettività dalla realtà materiale, essa resta spogliata di molte delle qualità,

quasi antropomorfe, che prima le si attribuivano. Il mondo esterno, la res extensa , diventa preda

unicamente di forze cieche e brute, delle forze causali con cui la sfera della libertà e della

spiritualità umana non ha niente a che fare. Poco a poco, le categorie che prima l’uomo attribuiva

alla realtà, perdono la loro concretezza ontologica. O meglio, vengono respinte all’interno del

campo della coscienza umana. Col tempo, viene messa in discussione l’esistenza effettiva di

qualcosa come una “causa finale”, in un mondo che diviene un insieme meccanicistico di parti

distinte: tutto ciò che è materia e, in maniera drammatica, anche i corpi viventi, perdono l’unità

sostanziale che prima veniva attribuita loro.

Tutto è scomponibile dall’uomo, anzi, tutto nasce già scomposto: non esiste alcuna forma

unificatrice che garantisca che un corpo umano sia qualcosa di più che il mero agglomerato dei suoi

organi.

In questa prospettiva, la scienza acquisisce la più completa libertà di sperimentazione e di studio su

tutto ciò che ha un’estensione e può essere numerato. La materia è un puro insieme di parti, mosse

unicamente secondo le leggi della meccanica: non esiste alcun principio unificatore che faccia di

quel corpo un tutto vivente che, in quanto tale, esiga rispetto. Le disastrose conseguenze che hanno

fatto seguito alle pretese di onnipotenza della scienza sulla sfera fisica sono, oggi, sotto gli occhi di

tutti.

Il principio della scissione tra corpo e mente viene postulato in maniera organica in una delle

principali opere di Cartesio, le Meditazioni Metafisiche, sebbene egli ne faccia cenno anche nel suo

Discorso sul Metodo.

Le Meditazioni Metafisiche sono tutte tese alla risoluzione del problema della verità, o meglio, del

rapporto tra pensiero e realtà ( come avrà da dire più avanti nel corso dell’opera, è indubbio che le

idee in quanto tali esistano; incerto è, semmai, se ad esse corrisponda qualcosa di affine nel mondo

esterno).

Nella Prima Meditazione Cartesio si domanda di cosa si abbia ragione di dubitare. L’intero mondo

delle percezioni umane viene subito messo in forse: se talvolta i sensi ingannano, per quale ragione

non dovrebbero dimostrarsi fallaci sempre? E, se anche è vero che su certe informazioni sensoriali

l’evidenza non porta ragioni di dubbio, d’altro canto è altrettanto vero che nei sogni ci si presentano

sensazioni altrettanto chiare, a cui non per questo corrisponde un’affine situazione nella realtà.

Come distinguere dunque il sogno dalla realtà?

A questa prima ragione di dubbio se ne aggiungono poi altre. Infatti, ragiona Cartesio, se anche

ammettessimo che persino le immagini che sogniamo debbano pur derivare da qualcosa nella

realtà, sia pure qualcosa di più semplice e basilare delle immagini che si presentano alla nostra

mente, a ciò si potrebbe rispondere con un’altra assunzione capace di mettere in scacco le basi

stesse della conoscenza: se siamo stati creati da un Dio onnipotente, cosa vieta che Egli non ci

tragga costantemente in inganno le nostre percezioni e finanche i nostri ragionamenti?

D’accordo, si ritiene anche che Dio sia, oltre che onnipotente, anche infinitamente buono. Ma se

così fosse, perché ci avrebbe creati capaci di ingannarci anche solo qualche volta? E se si negasse

l’esistenza di Dio, allora “poiché ingannarsi ed errare appare essere un’imperfezione, quanto

meno potente sarà l’autore che si assegnerà alla mia origine, tanto più sarà probabile che io sia

così imperfetto da ingannarmi sempre”.

Il filosofo non riesce a trovare niente da obiettare a questa assunzione: pertanto, tutto ciò che

solitamente riteniamo di sapere della realtà viene messo tra parentesi, e il suo giudizio sulla vecchia

conoscenza viene sospeso: non potendone dimostrare con certezza la verità, è senz’altro meglio non

tenerla in nessun conto.

Ma, prosegue Cartesio, se anche io venissi ingannato su tutto, certamente non potrei essere

ingannato sul fatto di esistere: è necessario essere qualcosa, per poter essere ingannati. Bisogna

capire cosa sia quel qualcosa la cui esistenza è indubitabile. Innanzitutto, per poter essere ingannati,

è necessario poter pensare. Quindi l’uomo è essenzialmente un principio pensante. Non certo il

corpo, o qualsiasi altro principio corporeo, perché non sono affatto necessari al pensare o all’essere

ingannati, né tantomeno la loro esistenza è autoevidente alla ragione. A differenza del pensiero, che

è requisito indispensabile a poter assumere qualcosa, sia pure qualcosa di falso.

E concretamente, quali sono le proprietà indispensabili all’essere una cosa che pensa?

Il “dubitare, l’intendere intellettualmente, l’affermare, il negare, il volere, il non volere, ed anche

l’immaginare e il sentire”.

Tutte queste attività, afferma Cartesio, non possono venir distinte dal pensiero; quindi, sono delle

qualità reali della res cogitans.

E per quanto riguarda l’immaginare e il sentire, Cartesio ritiene che la presa di queste due capacità

conoscitive sulla realtà sia quantomeno debole: anche ammettendo che le cose corporee esistano,

prenderne coscienza significa comprenderle con la mente, non esperirle con i sensi: le loro qualità

fisiche, infatti, possono mutare in modi che la stessa immaginazione non può prevedere.

Dall’intuizione fondamentale di cui sopra – cioè l’autoevidenza dell’esistenza dell’io in quanto res

cogitans – Cartesio desume il principio secondo cui è degno di fede tutto ciò che si presenta alla

ragione come chiaro e distinto. E’ a questo punto che il modo di impostare la ricerca della verità

nelle Meditazioni Metafisiche giunge ad una svolta: infatti, non si può negare l’esistenza delle idee

in quanto tali, cioè come pure rappresentazioni dell’intelletto. In questo senso, la loro verità di cose

non viene messa in dubbio. Con un’analisi particolarmente sottile e attenta, Cartesio giunge alla

conclusione che è invece problematica la loro pretesa di rispecchiare qualcosa che, nel mondo

esterno, esista davvero e sia loro corrispondente.

Ma anche nell’ autoevidenza della realtà dell’io e delle idee come oggetti del pensiero, resta sempre

valida l’obiezione secondo cui un Dio onnipotente potrebbe comunque ingannare la mente umana,

anche qualora essa prenda in esame concetti perfettamente chiari.

Cartesio passa dunque ad impegnarsi nella dimostrazione dell’esistenza di quel Dio che, oltre che

onnipotente, possiede per definizione ogni perfezione e, quindi, anche quella della bontà infinita: un

Dio infinitamente buono non può certo trarre sistematicamente in inganno le sue creature.

Giacchè di ogni idea non va considerata soltanto la realtà formale, cioè quella dell’idea in sé stessa,

ma ha anche in qualche modo quella dell’oggetto che essa rappresenta, appare evidente che la causa

di ogni idea deve contenere in sé stessa una uguale o maggiore perfezione del contenuto dell’idea

causata. E che dire allora dell’idea di Dio, inteso come l’Essere sommo? Dato che il soggetto

pensante non è perfetto – quantomeno non è perfetto in atto– evidentemente non ha potuto generare

da sé stesso un’idea che, invece, ha la caratteristica di possedere ogni perfezione già attuata. La

causa della realtà “oggettiva” di una tale idea non potrà essere che, appunto, un ente che possieda

tutte le qualità in essa descritte in atto al massimo grado. Quindi, è certo che un tale Dio esista

realmente.

A questo punto della discussione, l’analisi del filosofo seicentesco delinea una situazione in cui la

mente è del tutto isolata dal mondo circostante, e può salvarsi da questo baratro solo affidandosi alla

veridicità e alla bontà di un Dio onnipotente; di certo non tramite le proprie risorse, le cui pretese

conoscitive Cartesio mette sistematicamente in dubbio.

In seguito, quando l’ escamotage di utilizzare la perfezione divina come garante della

corrispondenza tra mente e realtà verrà rifiutata dai filosofi, si arriverà a negare ogni possibilità di

colmare il vuoto tra soggetto che conosce e cosa in sè.

Resta comunque qualche oscurità intorno al rapporto tra un tale Dio e le sue creature. Nello

specifico: se attiene alle qualità di Dio una bontà assoluta, e quindi l’impossibilità di ingannare

sistematicamente il soggetto pensante, allora non è altrettanto contraddittorio sostenere che Egli

possa permettere che gli uomini possano essere tratti in inganno anche solo qualche volta?

In altre parole, la possibilità dell’errore e la finitezza delle menti umane non finiscono per negare la

perfezione del disegno divino?

In risposta a questa obiezione, Cartesio giunge a raffigurare l’errore come dipendente dalla

sproporzione tra la volontà umana, di portata infinita, e l’intelletto umano, limitato in quanto

proprio di una creatura che, non essendo perfetta, per definizione partecipa del nulla.

L’errore è solo volontario: accade quando l’uomo spontaneamente sceglie di formulare un giudizio

sulla base di concetti imperfetti, non del tutto chiari e distinti.

Al contrario, nessuno sbaglio può frustrare il desiderio di conoscenza dell’uomo che,

prudentemente, si attenga unicamente ai concetti privi di qualsiasi ombra e confusione.

Per ciò che attiene le cose materiali, risponde a questi requisiti principalmente l’idea di estensione,

nonché le altre attinenti gli aspetti quantitativi della cosa. Idee di carattere puramente geometrico:

che esistano o meno corpi reali nello spazio, le proprietà delle figure mantengono ugualmente la

loro validità, dimostrabile senza alcun riferimento necessario all’esperienza sensibile. Anzi: molte

figure geometriche immaginabili, e di cui si potrebbero definire le qualità grazie ai teoremi, non

sono solitamente esperibili nella realtà quotidiana.

Quanto all’esistenza concreta dei corpi nello spazio, viene dimostrata ricorrendo come al solito alla

veridicità divina: giacchè siamo forniti di una facoltà capace di recepire stimoli sensoriali, dovrà

esistere da qualche parte nella realtà una corrispondente attività capace di emettere lo stesso tipo di

stimoli. E dato che questi stimoli appaiono indipendenti – e spesso, anzi, contrari – alla volontà del

pensiero, essi dovranno provenire da qualcosa di esterno. E che quel qualcosa di esterno siano corpi

materiali realmente esistenti, viene provato dalla necessità che nella causa di un tal genere di idee

“deve esserci (formalmente, oppure eminentemente) tutta la realtà che è “oggettivamente” nelle

idee prodotte da tale facoltà attiva; e quindi i casi sono due: o tale sostanza è corpo, natura

corporea, oppure è Dio o qualche creatura comunque più nobile del corpo”.

E poiché Dio non è ingannatore, certamente non è lui né nessun’altra realtà “eminente” rispetto alle

cose corporee a produrne la sensazione: giacchè l’uomo non avrebbe in alcun modo possibilità di

venire a capo ad un tale errore di valutazione.

E con ciò, Cartesio ritiene di aver dato prova sufficiente dell’esistenza di un principio corporeo, la

res extensa, governata come si diceva prima da leggi meccaniche e geometriche. E che essa sia

realmente distinta dal soggetto pensante è facilmente dimostrato, più nello specifico per ciò che

riguarda il corpo umano: Cartesio ritiene che tutto ciò che può essere pensato chiaramente e

distintamente costituisce una sostanza a sè, o potrebbe essere reso tale da Dio: cosicché basterà

verificare se un principio può essere limpidamente concepito senza che ne implichi un altro per

dimostrare la loro reciproca indipendenza. E questo è proprio il caso della mente e del corpo, che

egli ritiene dunque due principi scissi anche nella realtà dei fatti. Proseguendo sulla stessa strada,

egli ritiene che tutti gli animali, meno l’uomo, siano privi di ciò che egli definisce anima, ossia la

facoltà di pensiero. L’anima intesa come pura e semplice forza vitale, invece, viene ridotta nel

Discorso sul Metodo ad un principio materiale, affine al calore. Resta da spiegare come pensiero e

materia possano, nell’uomo, influenzarsi a vicenda: Cartesio suppone vi sia un unico punto del

corpo in cui i due principi si congiungano, che egli colloca nella ghiandola pineale posta in una

zona interna del cervello.

Con le assunzioni di cui sopra riguardo la distinzione tra res extensa e res cogitans, Cartesio diventa

un punto di riferimento (sia in positivo che in negativo) per i filosofi del suo secolo, e lascia

un’eredità concettuale che peserà sulla tradizione filosofica dell’occidente fino ai giorni nostri.

Spinoza, suo contemporaneo, se da un lato prosegue lungo il filone del cartesianesimo, dall’altro

presenta nelle sue teorie dei forti elementi di contraddizione.

Le assonanze sono evidenti innanzitutto nel metodo: sia Cartesio che Spinoza vedono nel rigore

dimostrativo matematico e geometrico la norma su cui basare anche la riflessione filosofica.

Il titolo stesso dell’opera principale di Spinoza, “Ethica ordine geometrico demonstrata”,

suggerisce quale sarà il metodo d’indagine utilizzato.

Entrando poi nell’ambito dei contenuti del sistema spinoziano, il rifarsi alla tradizione dualisticocartesiana

appare evidente dalla netta distinzione, che lui mantiene, tra estensione e pensiero.

La visione complessiva del filosofo appare comunque notevolmente diversa: innanzitutto perché

estensione e pensiero non sono più solo due categorie ontologiche scisse, ma vengono ricollegate

all’unità di base della sostanza o della Natura.

Nella Natura Spinoza vede l’orizzonte ultimo dell’essere, o, più specificamente, la “regola

creatrice” che ordina il cosmo, e che con esso si identifica perfettamente. La Sostanza non è un

attributo di una divinità trascendente: è una sorta di ordine immanente perfetto e onnicomprensivo.

Pensiero ed estensione sarebbero, in quest’ottica, gli unici due attributi in cui la Natura si manifesta

all’uomo, dove per attributo si intendono le grandi categorie ontologiche in cui essa si predica.

Quindi torna ad esserci, in un certo senso, un orizzonte ultimo in cui pensiero e materia sono

entrambi inseriti: la grande unità di tutto ciò che esiste.

Dal versante opposto, Spinoza è scettico sulla possibilità che res extensa e res cogitans possano di

fatto influenzarsi causalmente: solo i concetti causano altri concetti, e viceversa solo un movimento

corporeo può generarne altri. L’intuizione cartesiana – in verità, bizzarra – della ghiandola pineale

viene abbandonata. Spinoza ritiene invece che sfera spirituale e materiale, pur non influenzandosi

mai direttamente, stiano tra loro in un rapporto di corrispondenza biunivoca: ogni idea o sensazione

è il corrispettivo di un movimento corporeo, e viceversa. L’idea di una corrispondenza di tal fatta

tra soggettivo, o fenomeni dall’ontologia di prima persona, e oggettivo, cioè fenomeni

dall’ontologia di terza persona, è qualcosa che verrà ripresa seppure in modo diverso dalla teoria

della mente di Searle.

Spesso, in seguito, la filosofia continuerà a restare ancorata alla visione cartesiana per cui mente e

mondo procedono, in ogni caso, su due binari separati: Leibniz, pur partendo da una metafisica

completamente diversa da quella di Cartesio e Spinoza, giungerà in questo campo ad esiti affini:

dato che le monadi sono chiuse in sé stesse, nemmeno per la monade spirituale sarà possibile

comunicare direttamente con quelle del corpo, tanto più che esse seguirebbero leggi differenti: da

un lato quelle meccaniche, dall’altro quelle della finalità. La soluzione di Leibniz, tanto fantasiosa

quanto angosciante, è quella di supporre che in effetti non ci sia alcun “ponte” reale tra le due sfere,

ma che esse sarebbero state programmate fin dall’inizio dalla Divinità per evolversi in perfetta

armonia, pur restando sempre fatalmente chiuse in sé stesse.

Kant si colloca sullo stesso filone di riflessione: ma i suoi esiti capovolgeranno le soluzioni

tradizionali riguardo il problema del rapporto tra mente e realtà.

Per ciò che concerne la possibilità dell’intelletto di far presa sul reale, il filosofo tedesco distingue

le nostre pratiche conoscitive in tre tipi di giudizi: i giudizi analitici a priori, che consistono

essenzialmente in tautologie o predicati deducibili già dall’oggetto preso in esame. Sono i tipi di

giudizi che ricorrono nella scienza, e sono assolutamente necessari ed oggettivi: ma per loro stessa

natura sono slegati dall’esperienza. Nel loro caso, è come se il processo della conoscenza si

fermasse prima ancora di prendere il via, poiché se a questi giudizi si aggiungesse un contenuto

estraneo a ciò che è deducibile a priori e proveniente dall’esperienza, essi perderebbero il loro

carattere di necessità assoluta.

I giudizi che si basano su questo genere di operazioni logiche vengono definiti sintetici a posteriori,

proprio perché coniugano ad un soggetto un predicato a lui esterno, e ottenuto dall’esperienza. Ad

essi, Kant nega qualsiasi tipo di validità normativa.

Servono, secondo il filosofo, dei giudizi che mantengano la fecondità di quelli sintetici senza

perdere la caratteristica della necessità logica: essi deriverebbero dall’applicazione di certe

categorie innate alla coscienza al materiale fornito ad essa dall’esterno e dalle percezioni. Sono i

giudizi sintetici a priori.

L’intero mondo dell’uomo deriverebbe dall’opera modellatrice della ragione e dei suoi principi

aprioristici su di una realtà che, pur essendo certamente esistente in sé e possedendo una qualche

forza d’urto sul soggetto che conosce, si ridurrà alla fine ad un dato x inconoscibile in sé stesso: ciò

apparirà chiaro dal proseguire dell’analisi.

Ad un primo livello, Kant ritiene che il contenuto delle stesse percezioni sensibili sia influenzato

dalle nostre categorie innate: esse organizzano il mondo dandogli la spazialità e la temporalità, che

seguirebbero – in linea con la più pura concezione cartesiana – rispettivamente le regole della

geometria e della matematica, che vedono confermata la loro validità proprio perché si basano su

delle categorie innate.

Il dato che perviene alla coscienza non è più realtà puramente oggettiva, ma fenomeno: la realtà in

quanto appare al soggetto, e filtrato dalle sue facoltà conoscitive.

Su questi fenomeni sensibili si applicano, seguendo i criteri definiti schemi trascendentali, le

categorie secondo la definizione vera e propria di Kant, che completano l’organizzazione della

realtà. Ciascuna categoria verrà attribuita secondo un corrispondente tipo di giudizi; Kant suddivide

entrambi secondo i modi di quantità, qualità, relazione e modalità. In questo senso, categorie sono

ad esempio, la sostanzialità o l’accidentalità dei fenomeni, i rapporti di causa ed effetto, la divisione

quantitativa in unità e molteplicità.

Ciascuno di essi è, lo ripetiamo, unicamente un modo di vedere la realtà inerente all’intelletto

umano; da ciò deriva che, se dovessimo analizzare la realtà in sé e per sé, non vi troveremmo alcuna

delle qualità sopra elencate.

Anzi, non potremmo riconoscerle alcuna qualità: perché ogni qualità deriva da un giudizio che, in

quanto tale, è possibile solo applicando una delle categorie innate.

La cosa in sé, il noumeno, a questo punto non è altro che un qualcosa di inconoscibile. Esiste il

mondo in sé, e ciò è certo: perché anche nella nostra attività interpretativa noi ci scontriamo con una

certa resistenza della realtà esterna, a cui sicuramente appartiene una forza capace di urtare i nostri

sensi e che non possiamo attribuire a noi stessi. Ma cosa ciò sia indipendentemente dalle nostre

menti, non possiamo dirlo. Il noumeno è, per Kant, semplicemente l’orizzonte entro cui avviene la

nostra attività plasmatrice, un orizzonte che ci spinge a procedere nell’esplorazione scientifica e che

contemporaneamente si ritrae ad ogni passo della mente umana, perché ogni qualvolta essa tenta di

afferrarlo non può fare a meno di risolverlo nei fenomeni.

L’operazione per cui non è più la realtà a influenzare la mente, ma viceversa la mente a plasmare il

contenuto della realtà umana, viene definita da Kant stesso la “Rivoluzione Copernicana” della

filosofia, sottolineando l’affinità con il capovolgimento prospettico operato da Copernico in campo

astronomico. Ma anche questa soluzione mantiene l’ossatura della vecchia impostazione cartesiana.

Anzi, ne è quasi l’evoluzione naturale. In fondo, tra la razionalità umana – o appercezione

trascendentale – e la realtà/noumeno, rimane un divario incolmabile. La realtà ne esce depotenziata:

dato che non è più possibile parlare di causalità né di sostanzialità, e più semplicemente non si può

legittimamente attribuire al mondo esterno alcun predicato, parlare di metafisica o ontologia è, in

questa prospettiva, semplicemente insensato. L’eclissi della metafisica è una conseguenza non

sottovalutabile di questo nuovo scenario filosofico, insieme agli effetti di ordine sociale e culturale

a cui si è già fatto cenno all’inizio del nostro scritto.

Il rapporto tra mente, corpo e realtà esterna da Cartesio a Kant by Aaron Allegra is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License.

“Disapprovo quello che dici, ma difenderò fino alla

morte il tuo diritto di dirlo”

Attribuita solitamente a Voltaire, sembra in realtà che la frase sia stata formulata per la prima volta dalla inglese Evelyn Beatrice Hall, famosa proprio per una biografia sul filosofo francese ("Gli amici di Voltaire") scritta sotto lo pseudonimo di S.G. Tallentyre . L’espressione,conosciuta anche nella variante "non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo", venne intesa dalla scrittrice come una formulazione esaustiva del pensiero di Voltaire e viene comunemente utilizzata come una delle espressioni più efficaci del concetto di tolleranza.

Cosa dire a riguardo?Senza dubbio la frase è realmente un magnifico esempio di cosa deve essere la tolleranza della diversità, onesta nella sua formulazione perché manifesta da parte di chi la formula l’esistenza di punti di vista convinti(disapprovo ciò che dici) e ,allo stesso tempo,la comprensione profonda dell’importanza del diritto di libertà di parola(lo difenderò fino alla morte). Oggi infatti più che per lasciare gli altri liberi di esprimersi tendiamo a tollerare per un concordismo che teme prese di posizioni decise che potrebbero portare a scontri,in altri termini, dì quello che vuoi perché se obietto qualcosa potresti arrabbiarti e darmi problemi. E’ importante invece avere la consapevolezza che quello che l’altro dice potrebbe turbarci profondamente perché se ciò accadrà sarà perché urterà delle nostre convinzioni profonde le quali devono necessariamente essere in qualche modo ancorate ad una certa percezione del concetto di verità o almeno di plausibilità che oggi è invece piuttosto passato di moda.

L’altro potrebbe realmente avere torto,ma questo lo scoprirò, e lo farà anche lui solo se sarà libero di esprimersi. A questo deve perciò essere unito un impegno concreto per la difesa della libertà di parola, difesa fino alla morte, in quanto senza di essa non esiste confronto e senza confronto c’è una ricerca parziale e limitata, causa di enormi errori commessi nella storia dell’umanità e conseguenza estremamente dannosa per la sua esistenza. Quale frase migliore di questa per inaugurare l'apertura di qualsiasi forum di discussione?

[Leggi...]

morte il tuo diritto di dirlo”

Attribuita solitamente a Voltaire, sembra in realtà che la frase sia stata formulata per la prima volta dalla inglese Evelyn Beatrice Hall, famosa proprio per una biografia sul filosofo francese ("Gli amici di Voltaire") scritta sotto lo pseudonimo di S.G. Tallentyre . L’espressione,conosciuta anche nella variante "non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo", venne intesa dalla scrittrice come una formulazione esaustiva del pensiero di Voltaire e viene comunemente utilizzata come una delle espressioni più efficaci del concetto di tolleranza.

Cosa dire a riguardo?Senza dubbio la frase è realmente un magnifico esempio di cosa deve essere la tolleranza della diversità, onesta nella sua formulazione perché manifesta da parte di chi la formula l’esistenza di punti di vista convinti(disapprovo ciò che dici) e ,allo stesso tempo,la comprensione profonda dell’importanza del diritto di libertà di parola(lo difenderò fino alla morte). Oggi infatti più che per lasciare gli altri liberi di esprimersi tendiamo a tollerare per un concordismo che teme prese di posizioni decise che potrebbero portare a scontri,in altri termini, dì quello che vuoi perché se obietto qualcosa potresti arrabbiarti e darmi problemi. E’ importante invece avere la consapevolezza che quello che l’altro dice potrebbe turbarci profondamente perché se ciò accadrà sarà perché urterà delle nostre convinzioni profonde le quali devono necessariamente essere in qualche modo ancorate ad una certa percezione del concetto di verità o almeno di plausibilità che oggi è invece piuttosto passato di moda.

L’altro potrebbe realmente avere torto,ma questo lo scoprirò, e lo farà anche lui solo se sarà libero di esprimersi. A questo deve perciò essere unito un impegno concreto per la difesa della libertà di parola, difesa fino alla morte, in quanto senza di essa non esiste confronto e senza confronto c’è una ricerca parziale e limitata, causa di enormi errori commessi nella storia dell’umanità e conseguenza estremamente dannosa per la sua esistenza. Quale frase migliore di questa per inaugurare l'apertura di qualsiasi forum di discussione?